在生趣盎然的香港藝術界中,藏家蕭洛青與朱力行分享了他們的藝術收藏動機及其背後的深厚意義。他們的旅程不僅是經驗的累積,更是對個人身份、情感共鳴及作品敘事的探索。

蕭洛青:藝術與生命的交織

Triada Capital 的創辦人及首席投資官蕭洛青與丈夫的藝術收藏旅程始於對古董、瓷器及版畫的熱愛,早期的藏品主要囊括中國水墨畫和日本版畫。在最初認識藝術的階段,他們主要欣賞文藝復興及古典大師的名作,隨著對藝術的深入了解,他們欣賞的範疇逐漸擴展至現代與抽象藝術。

蕭洛青的家族中不乏音樂家、畫家與作家,體現出一種在家庭中傳承的藝術與文化情懷。她特意在紐約及倫敦選擇靠近藝術館和博物館的住處,以沉浸式的環境培養女兒們對藝術的興趣;她們各自從事醫學與科技的行業,素描與繪畫卻早已成為了日常生活的一部分。

對於擁有對沖基金經理及藏家身分的蕭洛青而言,藝術的情感意義超越市場價值:「藝術收藏不只是投資,它更是生活上的滋養。」這一種信念塑造了她獨特的收藏哲學,讓她在兼顧市場趨勢與社會因素的同時,仍然沒有忘記藝術是人類情感的表達。她強調了解每一件作品背後故事的重要性,這不僅使她更深入地理解藝術,還讓收藏成為了一種強烈的個人連結。

在蕭洛青的收藏旅程中,她強調了瞭解每一件藝術作品背後的故事的重要性。「它讓人聯想到山澗溪水在卵石上竄動的抽象作品,並為一天的開始賦予了平靜的意象。」置放在她的床邊的是一幅由瑞典藝術家 Andreas Eriksson 繪製的作品;她曾前往首爾在藝術家首次的亞洲個展中會面,並收藏了他的多幅作品。在一次越南之行中,她與丈夫在 Vu Duc Trung 的工作室中度過了數小時,從而領悟到創作一系列曾在河內博物館展出的漆盤作品的艱辛過程:「與藝術家會面為觀賞者增添了互動的機會,透過理解他們的情感和技巧,從而對作品擁有更深的認識。」

收藏藝術作品或許是一種追憶過去的行為,就如蕭洛青看到 Matthew Brandt 的香港系列時所衍生的情懷:「他的攝影及玻璃作品中所透現的哲思,以及他讓城市的沉積物鑲嵌於香港舊式商業建築影像中的製作過程,無疑是促使我們購買他的作品的重要因素。」在她早期的藏品中,還包括了從一所香港藝廊購入的日本藝術家松谷武判的 《Slow-Slow》 系列(2020);透過參與他在歐洲舉辦的展覽,及研究與他同時期的具體派藝術家如白髪一雄和元永定正,她對松谷武判的藝術作品的欣賞得到了深化。這一幅「優雅簡約」的作品深深吸引了她,反映出一種超越市場價值的情感連結。

「我會選取能夠與自身情感產生共鳴的作品,以豐富房間的氛圍。」蕭洛青在設計自己的住所時,會細膩地考量藝術品與空間,於情感和美感上的配合。她重視光影、色彩及空間的流動性,譬如特意地讓 Alexandra Smith 的紅色作品和 Salvo 的藍色畫作相對擺放,反映出她對藝術品之間互動的深刻理解:「Smith 的雕塑作品增添了層次,而Salvo的晚月則讓空間變得柔和。這兩件作品雖然由不同時代和背景的藝術家創作,但是它們卻在超現實的主題上產生連結。」

「投身於藝術收藏的世界,猶如打開一扇通往無限可能的大門。」蕭洛青強調了與藝術社群建立聯繫的重要性,並由內心及直覺引導自己的選擇。這不僅是藏家身份的展現,更是她獨特旅程的體現。

朱力行:尋覓數位時代的共鳴

香港數位藝術家朱力行以從事當代藝術創作的身分,對收藏的概念提供了一種互補的觀點。他的藝術旅程充滿了偶然與巧合,自2000年開始從網頁設計師轉型為藝術家,並於2005年創作了第一件作品 《TV Clock》 ,然而直到2015年,他才正式踏上藏家之路:「當你購買藝術作品時,其實也是在收藏藝術家的一部分。」

朱力行建議要挑選一些能夠觸動情感及啟發思考的作品:「對作品進行深入研究,與藝術家及策展人展開對話,並與畫廊及藏家進行交流。保持開放的態度持續學習,並聆聽你內心的指引。」這樣可以讓藏家更清晰地找到自身收藏的意義。

回顧他作為藝術家和藏家的經歷,朱力行區分了藝術買家和真正收藏家的分別。他最初被知名藝術家的版畫所吸引,主要是出於美感上的考量,但是隨著對於藝術收藏的認知增長,而逐漸意會到,真正的滿足源於與自己身分共鳴的作品:「買家通常基於市場價值作出選擇,而藏家則尋求內心的迴響。」

他的首件藏品為一幅屬於黃進曦描繪了香港水庫的水彩畫,它讓朱力行透徹到藝術中所蘊含的情感與回憶的力量:「我是在 PMQ 的一間書店中的展覽裡遇上這一幅作品的,它提醒著人們:香港是一個擁有壯麗風景的美麗都市。」此次的收藏經驗顯現了尋找可以引發情感和回憶的作品的重要性。

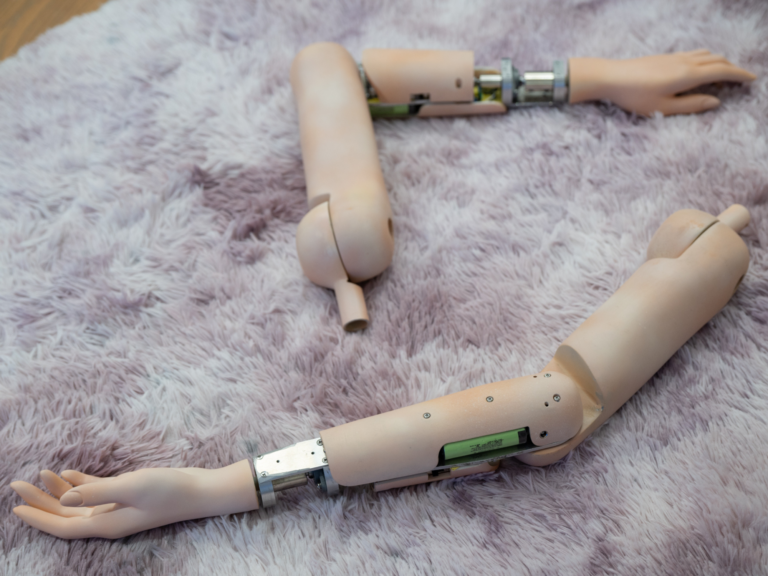

雖然朱力行的創作主要集中於數位藝術,但是他的藏品類別卻極其廣闊,其中包括了繪畫及雕塑。最近他收藏了的一件由董永康製作的機械手臂作品,展現了他重視反應著強烈情感的作品,並強調了個人成長與藝術探索之間的互動:「藝術收藏是一段終生的旅程,我會隨著生命中不同的階段,從而探索全新的主題。」

「每一個人都會犯錯,但是沒有錯誤的收藏。」朱力行提出了犯錯是進行藝術收藏的必經階段。他鼓勵著藏家應該將自己的早期探索,並視它為個人成長的一部分:「與藝術作品共存可以讓你更深入地領悟到作品與藝術家之間的聯繫。」

在瞬息萬變的藝術世界中,特別是人工智能和數位媒體的崛起,他建議藏家應重視作品的真實性:「若一件創作易於複製,那麼它的意義又何在?」他提倡人們應該保持一定的互動,鼓勵藏家享受存在於現實世界中的藝術:「或許我們應該減少對螢幕的依賴,在現實中與他人接觸,真切地感受藝術。」

朱力行強調了對於情感共鳴、個人連結及持續學習的重要性,為初次踏上收藏之旅的人們提供了珍貴的指引,以在過程中培養的經驗和關係,深化了一套超越美感的收藏哲學。

蕭洛青和朱力行在收藏旅程中的獨特之處,在於他們各自相信著藝術能夠豐富生活、促進連結及體現著每一段經歷的共同目標。他們所收藏的藝術作品都講述著一段故事與對話,從而鼓勵新藏家信任自己的直覺。他們不僅支持著每一位藝術家,還對香港及更廣泛地區的文化作出了貢獻。

福戈島 (Fogo Island) 位於加拿大紐芬蘭 (Newfoundland) 東北岸外,常被形容為地球的盡頭。「這是一個偏遠但自然資源豐富的地方。較少的外界干擾令人得以休息,並獲得創作的動力。」 非營利性空間Para Site執行總監兼策展人曾明俊指出,這裏是藝術家駐留的完美地點。

今年夏天,Para Site 與 Fogo Island Arts 及多倫多當代藝術博物館(the Museum of Contemporary Art Toronto)合作推出 Fog & Mist Residency 試驗性駐留計畫,為香港新晉藝術家提供在島上駐留三個月的機會。首位參與者是以實驗錄像和裝置作品為人熟知的本地藝術家黃慧心。

越來越多香港藝術家於世界各地駐留,黃慧心是其中之一。除了獲得文化交流的機會外,沉浸於不同環境也能啟發實驗、拓展視野,有時甚至會改變藝術家的實踐。

「在藝術行業中,總有不斷表現並創作新作品的壓力。」 曾明俊將駐留視作一劑解藥,他說,「駐留讓藝術家有更多的時間與空間去拓展創作視野。年輕藝術家也可以更大膽地冒險。」

黃慧心起初對駐留有所保留,因為她的作品通常源於較隨興的旅行,例如近期返回母親故鄉菲律賓的行程。但對於但這次駐留的時長,她覺得意外適合。她驚訝地發現有數位菲律賓人在島上從事捕魚業。「在這段期間內(與他們)建立的友誼非常重要。我需要時間才能有足夠的信心去講述他人的故事,以確保自己沒有在利用他人。」 她解釋說,自己記錄了與當地人的對話,並正在思考如何將這些素材轉化為作品。

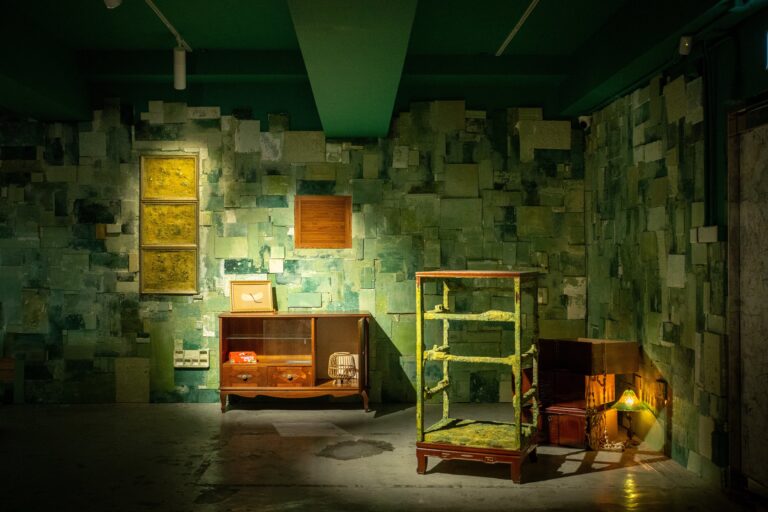

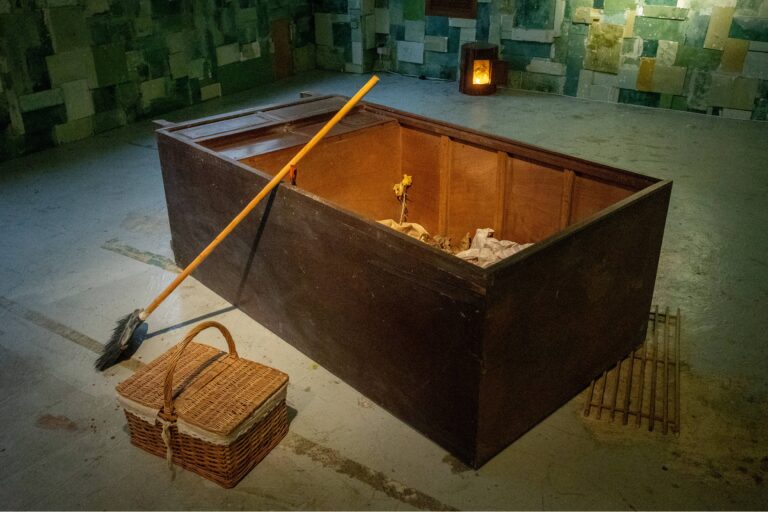

當黃慧心遠赴偏遠小島,其他藝術家則在附近探索新的可能。本地藝術家陳庭最近完成了她在Para Site的駐留,將其十樓的附屬空間改造成一個珍奇櫃。她在鰂魚涌附近搜集被遺棄的家具和廢棄材料,創作出情緒強烈的裝置作品。她用這些現成物以馬賽克的方式覆蓋牆面,並將其塗成綠色,參考了苔蘚這一生長於無人棲息之處的生物,作為社區韌性的象徵。陳庭還播放了在社區內錄得的聲音和對話,為沉浸式的展覽增添了厚重感。

這次大型展覽的經驗為這位剛畢業的藝術家增添信心。「駐留不一定以結果為導向,也可以為他們提供一個平時無法接觸的空間。」 曾明俊說,「對陳庭而言,駐留恰在她思考藝術家生涯可持續性的關鍵時刻出現,這是一種鼓勵。」 同時,她也在過程中獲得了一家畫廊的代理邀約。

對一些藝術家而言,駐留激發了創作風格和材料的具體轉變。譬如,以夢幻香港城市圖像而著名的本地藝術家江玉儀在2018年於西寧的一次學徒期間,學習了佛教唐卡繪畫,收穫了一段轉化性的經驗。她持續約四十天每天早上六時起床並作畫至深夜。以往依賴西方透視法的她受到唐卡理念的啟發,開始探索更具創意的構圖方式,並將礦物顏料融入她的創作。

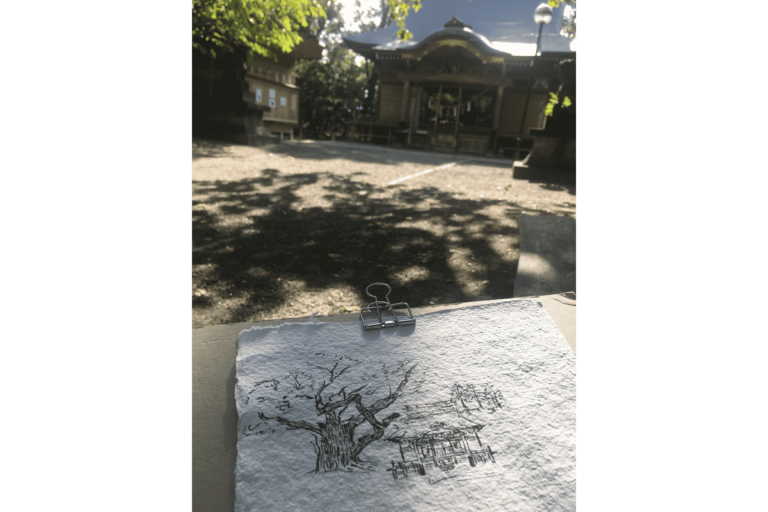

同年晚些時候,她前往日本札幌的Tenjinyama Art Studio,進行了她的首次駐留。期間,她對日本原住民阿伊努人對自然界的信仰和儀式深感著迷。學習他們的文化激發了她探索神話和詩歌作為新的創作靈感,她也開始在日本進行戶外寫生。「不同的氣候和完全陌生的景觀對我的創作產生了重大影響。」 她說道。

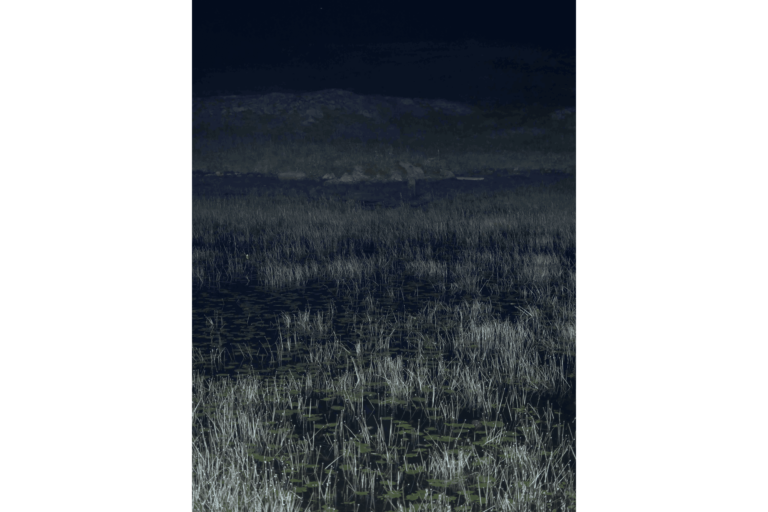

以複雜紙張編織裝置為人熟知的藝術家陳麗雲在紐西蘭Nock Art Foundation的駐留期間也有相似的經歷。雖然她在學士階段學習繪畫,但很快轉向用紙張編織創作。「紐西蘭壯麗的自然風景再次激發了我對繪畫的熱情,但這次是基於我的情感,而不僅僅是對技法的關注。」她說,「現在,風景寫生與繪畫已成為我日常創作的一部分。」

陳麗雲曾多次參與駐留,並將旅行視作其創作的關鍵。2016年,她花了68小時坐火車前往西伯利亞的克拉斯諾雅斯克(Krasnoyarsk)參加書展並進行藝術家座談。她將這次旅程視為藝術駐留。她回憶起與俄羅斯士兵共乘一個車廂,儘管語言不通,她透過繪畫與他們交流。「我坐在下鋪編織(紙條),他們充滿好奇。我沒有介紹自己,但紙和藝術作品的魔力連結了人們。」她說,士兵們也嘗試編織,甚至參與了一場即興表演,穿上她的紙作服裝「身體軀殼」:「我的作品關於人。只要敞開心扉,意想不到的經歷就會發生。」

陳麗雲最近完成了一場自我策劃的駐留,開著露營車與一名電影製片人及表演藝術家從葡萄牙到瑞士進行了為期23天的旅程。「你不需要等待機構邀請你進行項目。你可以自行策劃駐留。世界在呼喚你。所以,讓它發生吧。」

Z世代壓力很大。對於在成年之際就歷經各種現實挑戰的年輕香港藝術家來說,人生並不容易。然而艱難的歲月往往能夠醞釀出突破性的理念,喚醒人們對周遭環境的關注。今年的藝術系畢業展充分地證明了這一點。儘管大學生活有一大半都在線上授課中度過,香港中文大學、香港浸會大學以及香港藝術學院的應屆畢業生們表現出對個體與他人關係的共情、對社會迫切問題的關注、以及擁抱生命無常的能力。

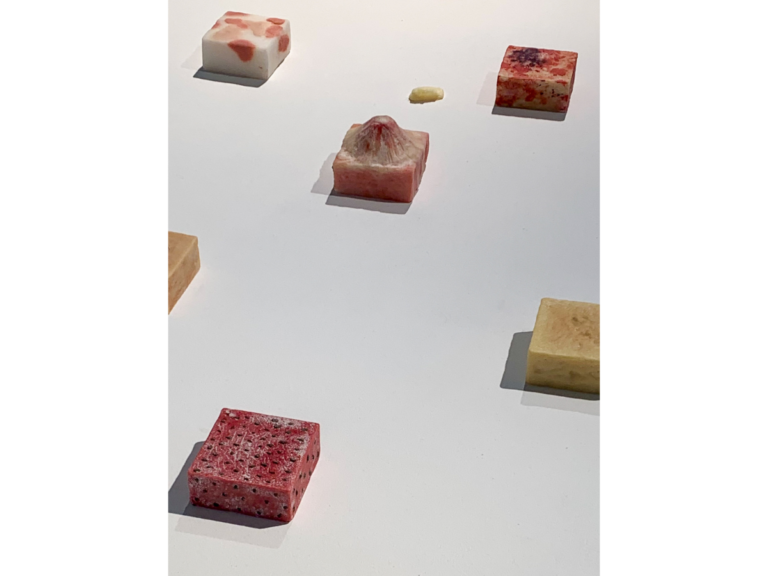

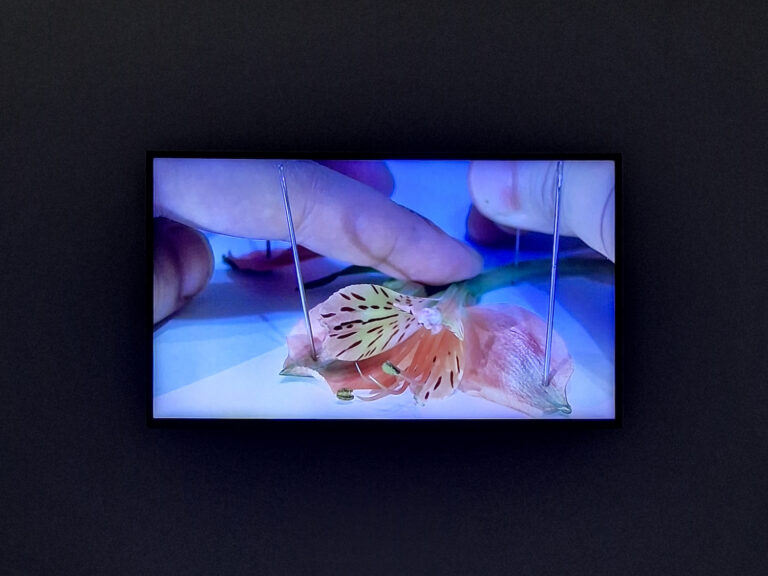

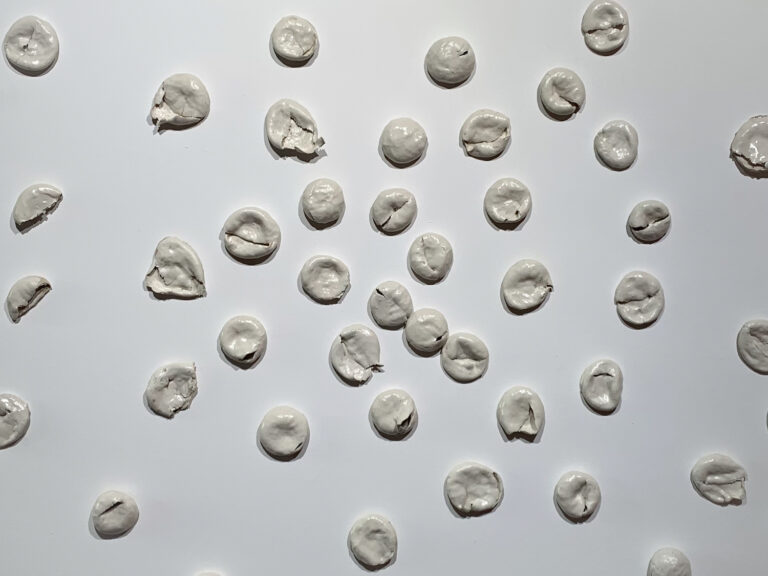

今年的畢業季由浸會大學視覺藝術院在啟德校園揭開序幕,展覽「盪」散佈於前身為英國皇家空軍俱樂部的歷史建築群中。藝術家們運用大膽的媒材,透過日常生活中的物件來體現情感面貌和誤區。當中部分作品令我感到不安。黃祖迪的裝置《Tides of Tenacity / Waves of Neuroplasticity》,由超過兩百個用過的橙色藥樽組成,像蜂巢般佔據了房間的一角。作品以基因結構的形態,展現人類承受痛苦的能力及集體的復原能力。張倬嵐的《梘 我》中的方形肥皂令人聯想起暗瘡、雀斑和濕疹等讓人焦慮的皮膚問題。儘管人們通常將肥皂視為潔淨的存在,在這裡它們醜陋又噁心,質疑著人們對外表完美的執念。王懿韻五分鐘長的錄像《/seiv/》亦令感到心理不適,它詳細紀錄了解剖一朵花的過程,以此比喻情緒操縱的過程。當我們嘗試將這樣的負面情緒放一邊時,曾曉茹的《形狀》則邀請參與者將黏土擲向牆壁來釋放壓力,而殘留在牆上的形狀直觀地表現了慣性壓抑所帶來的沈默的暴力。

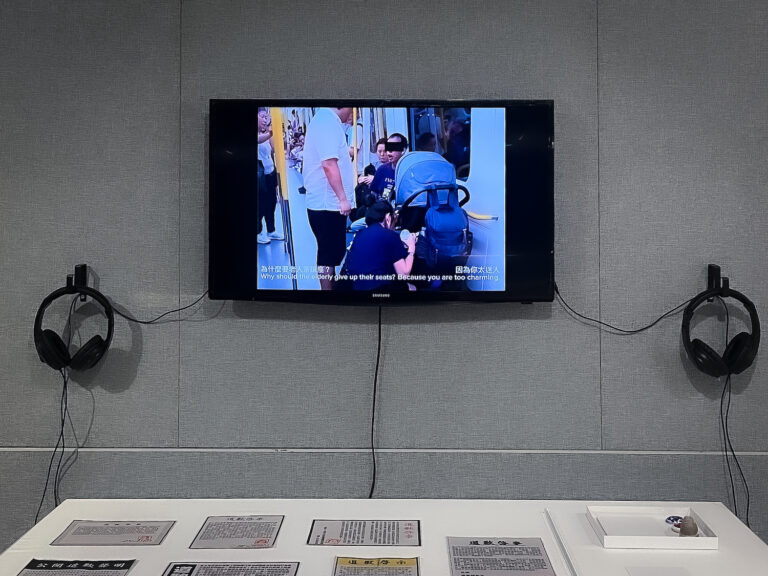

隔日,香港中文大學藝術系也展開了一系列本科和碩士畢業生的展覽。遍佈中大山坡上的校園、為期兩個月的「中大藝術」的規模可媲美小型藝術節。我在等候巴士和跋涉上山時幾乎中暑,但一切的努力都是值得的。作為一所尊崇文人傳統的大學,中大藝術系注重技法和匠人精神,這一點體現於本科生展覽「藏好今晚的月亮」的作品中。盧詠珊的《你今日問咗未?》中精緻的印章令人想起寺廟裡求籤的儀式。我試著從盒子裡撿出一些木章,對照牆上的「籤文」,但當我看見「及時行樂」和「我一無所知」等字眼,又忍不住輕笑。作品透過玩味的回應令觀眾反思:人們在動盪時期容易過度依賴占卜工具,來尋求內心的安穩。李曉欣的混合媒介裝置《愛的三部曲》也結合了篆刻,當中包含一疊疊的「道歉信」以及一系列在公共交通上拍攝人們爭吵而在網路上爆紅的短片,但藝術家為這些片段配以浪漫的旁述,包括讚美和告白。儘管人與人之間的關係是脆弱的,作品卻也暗示了互相理解和愛的可能。同樣延續這種溫度的是陳諾的木製燈箱作品《屬於》,藝術家在夜間散步時拍攝的鄰居窗戶的照片被木盒中的柔和燈光照亮。比起自困,這些藝術家們重新詮釋傳統,以表達當代的情感困境,並鼓勵觀眾思考人與人之間連結的可能。

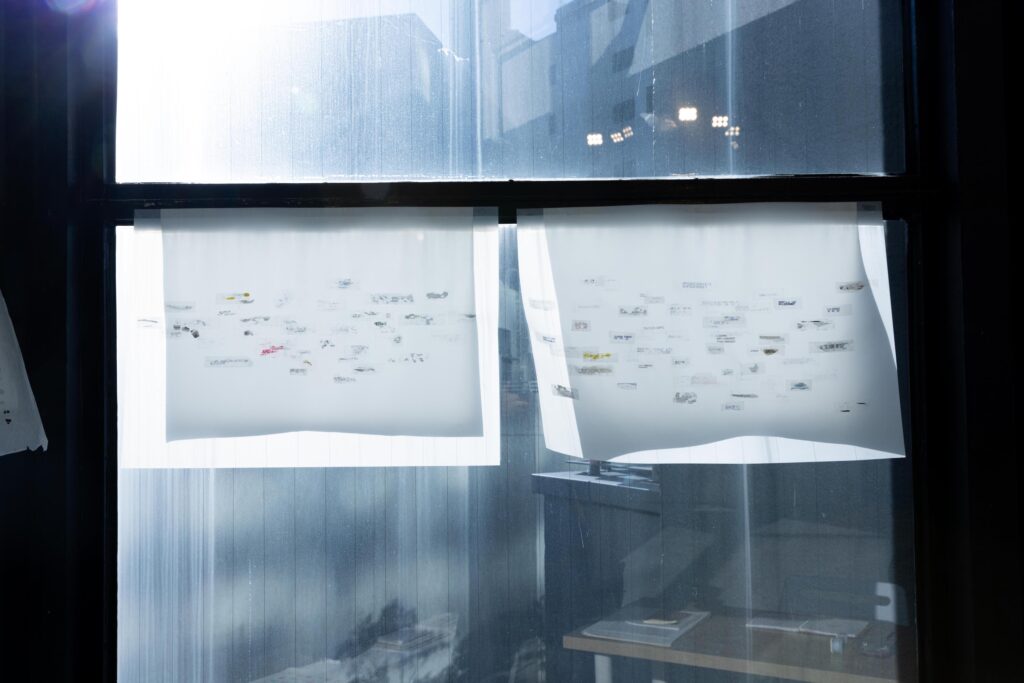

一個月後,香港藝術學院的本科生展覽「瞬」在香港藝術中心開幕,探討記憶和世事無常等哲學議題。由藝術中心和墨爾本皇家理工大學合辦的藝術學院課程已有二十六年歷史,學院主要鼓勵學生透過嚴謹的藝術評論和創新能力,確立自身的藝術身分。在劉慧嫻的裝置作品《Remembering and Forgetting》(2023至24年)中,連有效日期標籤也有過期的一日。標籤上逐漸消失不見的墨水,仿佛印證了所有事物都逃不過時間的考驗。同樣令人感受到有限的時間的是林家碧的錄像裝置《Still – Life》(2023年)。作品包含投射在牆上的黑白影像、掛著的空相框和她父親曾坐過的椅子。隨著作品外觀眾的時間流逝,藝術家對過往生活空間的印象在作品中反覆的消失和再現,彷彿我們不斷地出入她的記憶。梁伊廷的《血脈》(2023年)中,父親的照片在熱感紙上逐漸消失,而母親的印象則被溫暖地復刻、錶進木框裡。或許只有時間才能夠幫助她和原生家庭所帶來的傷害和解。這些充滿哲學性的手法反映了藝術家們適應生活的劇變及修復人際關係的能力。

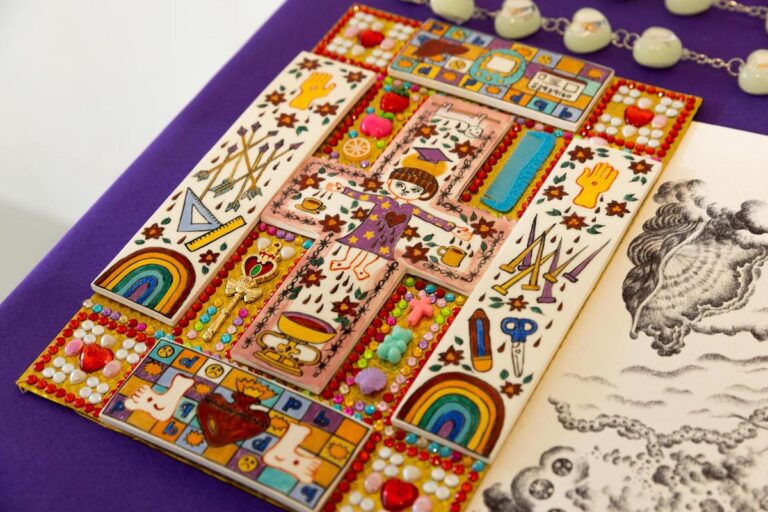

當現實生活中與他人的關係受到威脅時,我們上網尋求慰藉。張正寧的《連登十四苦路》(2022至23年)由十四幅廣彩畫組成,靈感來自耶穌苦路十四處,以幽默的方式繪出人們在連登(香港版Reddit)上分享的當代苦難故事。困難時期,網路空間往往成為我們情感釋放、甚至自我救贖的渠道。正如張正寧在隔離期間受網上故事啟發,過去的幾年雖然困難,卻也賦予了香港的年輕藝術家們深入探討身邊的人事物的機會。即使在處處受限的人生裡,他們無疑也在混亂中開闢出了一條新的道路。