2023

異體雕塑及裝置項目 2023

策展顧問:萬豐(Chris Wan)

奇景中飄移

當代藝術擅長製造奇景。奇景不同於居伊·德波(Guy Debord)意義上的景觀,它不只是資本主義下景觀社會中每日上演的對表象的置換和對真實的再加工。奇景更加流動而易逝,帶來視覺的強烈丰富与欢愉,也以誇張的姿態提醒著我们社会价值被潜移默化地移至虛浮表面的危險。

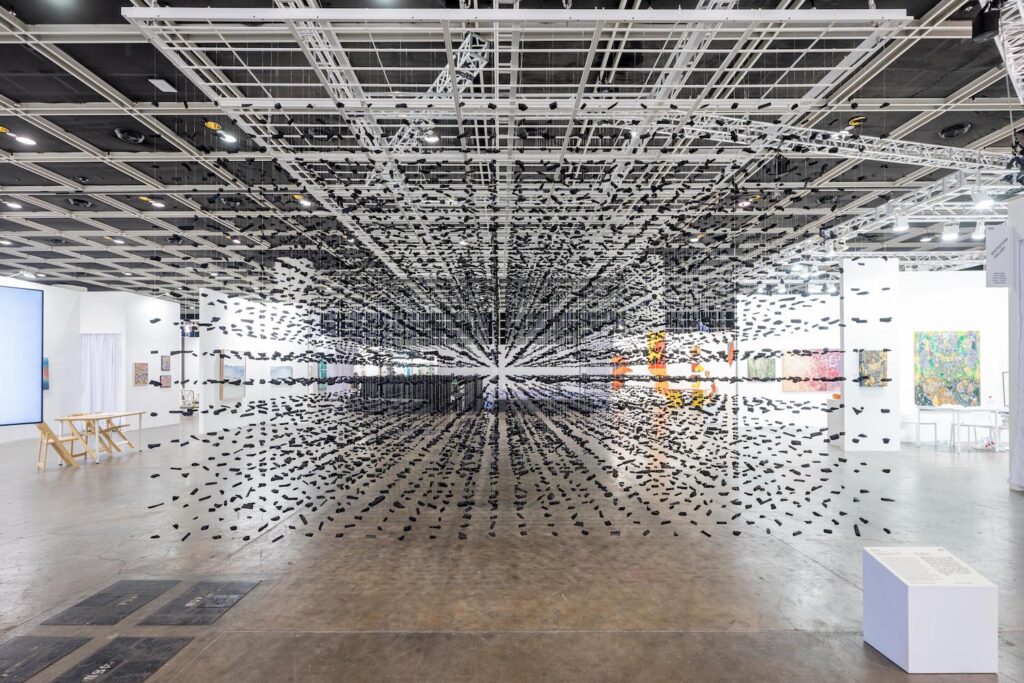

奇景從日常生活中來,延伸、停頓、反轉,成為宏偉的聳立或微小的再現,如Bev Butkow在「反思的連接」中將日常現成物編織成相互輝映的紀念碑,或是黃慧瑩在「次要創傷小調前奏曲」中重新建構的充滿黑色幽默的微型家庭劇場。奇景也從歷史中來,在當下中不斷徘徊,變換著形狀,在傳統與現實、物質與情感之間提供新的介入機會,如朴(BAHK)在「聚合-空間2023」中用木炭在空間中繪製的幾何透視幻象,或是霍雲使用紙的綜合媒介製作的大型雕塑中倒置的傳統感受。

人造的奇觀不只是意象的組合,它也反映以意象為中介的人與人之間的社會關係。我們可以選擇不再只是被動的觀眾,不必服從景觀邏輯的支配。如上世紀60年代的「國際情境主義者」所倡議的「飄移」(dérive/drift)行動1一樣,何不讓我們帶著一種非尋常性的、偶發的、稍縱即逝的、純感官的經驗法則在藝博會裡來一次奇景中的飄移。真實與表象將有可能在此飄移中再此相遇

注釋: 1,「一種穿過各種各樣周圍環境的快速旅行的方法或技巧」,見居伊·德波《景觀社會》。

朴

聚合-空間2023

木炭,尼龍線,框架

8000 x 5000 x 3500 毫米

由大邱 021gallery 呈獻

韓國藝術家朴善基(BAHK Seon-Ghi)擅長使用懸掛裝置製造三維空間的幻象,無論其似建築拱門廊柱的一角或浮空漸隱的巨大陶罐,都是對人類現代文明的反思。他對木炭這種樹木燃燒後殘留的最後形態情有獨鍾,視其為人與自然關係的另類佐證。這次為Art Central特別製作的大型裝置作品「聚合-空間2023」則是一個歡迎觀眾漫步其中的迷宮,看似雜亂各異的黑色焦炭精確地漂浮於空間中,總在出其不意的角度形成幾何透視,似乎是對人類理性的又一次審視。

黃慧瑩

次要創傷小調前奏曲,2020–23

傢俬,燈,直立的鋼琴,黏土,pvc管,硬件,蜂蠟,貝殼,織物,紗線,畫布,魚鈎,線,水,壓克力

5 x 5 x 3.5米

由香港 Square Street Gallery 呈獻

香港藝術家黃慧瑩使用一種詼諧的喜劇語言談論她日常生活中的挫敗和隱現其中的黑色幽默。 她的繪畫試圖打破畫布的限制,與現成品融合,與空間融合,甚至成為可穿戴、可食用的物件,並由此再次形成新的象徵景觀。「次要創傷小調前奏曲」建構了一處虛構的生活空間,不幸又必然漏水的水管,被恰巧濺濕的電腦是否還能正常工作?藝術家使用隱晦的方法談論傷痛和如何繼續生活,這一逼仄的室內空間的再現也成為這個城市某種現實狀態的隱喻。

霍雲

當記憶蛻變成你想像中的模樣,2023

紙,混合媒介

三部分:130 x 135 x 190 厘米; 115 x 80 x 155 厘米; 80 x 100 厘米

由香港新藝潮畫廊呈獻

這組裝置作品挑戰著人們對紙這一傳統物料的認知和想象:打破光滑的平面建構並堆積出靜脈般的有機形態,抽象的外觀與線條在空間中的穿梭,輕盈與力量共存。來自北京的藝術家霍雲現於香港定居,畢業於義大利博洛尼亞美術學院雕塑系,在多年的藝術薰陶下使得他在東西方藝術之間尋找一種關於材料的共通語言,透過運用不同的平凡物料創作,期待喚起觀者被遺忘的記憶及對歷史與傳統的感受。

Bev Butkow

反思的連接,2023

線,毛織物,細繩,麻繩,裁縫邊角料,玻璃及塑料珠,銅製竿,時間及勞力。作品在Thandiswa Maxinyane, Cynthia Maxinyane, Danily Hunga協助下完成。

尺寸不定

由約翰尼斯堡 Guns & Rain 呈獻

一組四件形態各異的大型織物被懸吊著,呈現其上日常物件被手工編織的律動,如同剛從海中拖起的巨大漁網——在香港和非洲之間的一次打撈!位於南非約翰內斯堡的藝術家Bev Butkow使本地廉價的人工材料在她的装置中編織起舞,它們有多少本就來自亞洲?在關於資本、信息和手工勞動連接世界的想像之外,這組抽象的軟雕塑在光線投射下在地面濺起水紋般的反光的影子,其中的空間完全開放著,邀請觀眾進入體驗其中不可言說的細節。

策展人介紹:萬豐(Chris Wan)

萬豐(Chris Wan),獨立策展人,寫作者,工作生活於香港,他的寫作和策展研究關注地方性和藝術生態系統的交織。他近期策劃的展覽包括《一份收藏,兩次展演》(2022,Rossi&Rossi),《塵》(2022,Whitestone),《餘炙》(2021,Axel Vervoodt)等。2023年,他發起了「青喉」項目,一個持續進行中的關於離散和華人文化的策展項目。萬豐為許多藝術媒體和大眾媒體撰稿,如藝術論壇和端傳媒等。他也是藝術寫作平台「島聚」的創始人和執行編輯,該非盈利藝評項目特別關注以香港為中心的當代藝術現場。